- 2025.08.13

はじめてのフランチャイズ起業|成功確度を高める準備とリスク管理

フランチャイズ起業は「数字」「契約」「現場」をそろえると、グッと安心して進めます。勢いだけに頼らず、落ち着いて準備していきましょう。数字で判断して、契約で守って、現場で確かめる――この順番を意識するだけで迷いが減ります。

Table of Contents

まず押さえる前提:「フランチャイズは準備9割」です

不安、ありますよね。大丈夫です。順番を決めて、一つずつやっていきましょう。あらかじめ「ここまで整わなければ今回は見送る」という自分ルールを作っておくと、決断がラクになります。

動機は立派じゃなくてOKです。「家族の時間を守りたい」「働き方を変えたい」「自分のお店を持ってみたい」。自分の言葉で説明できれば十分な出発点です。家族との話し合い、現職との向き合い、資金のあたりを同時に少しずつ。あと戻りのコストを小さくして進みましょう。

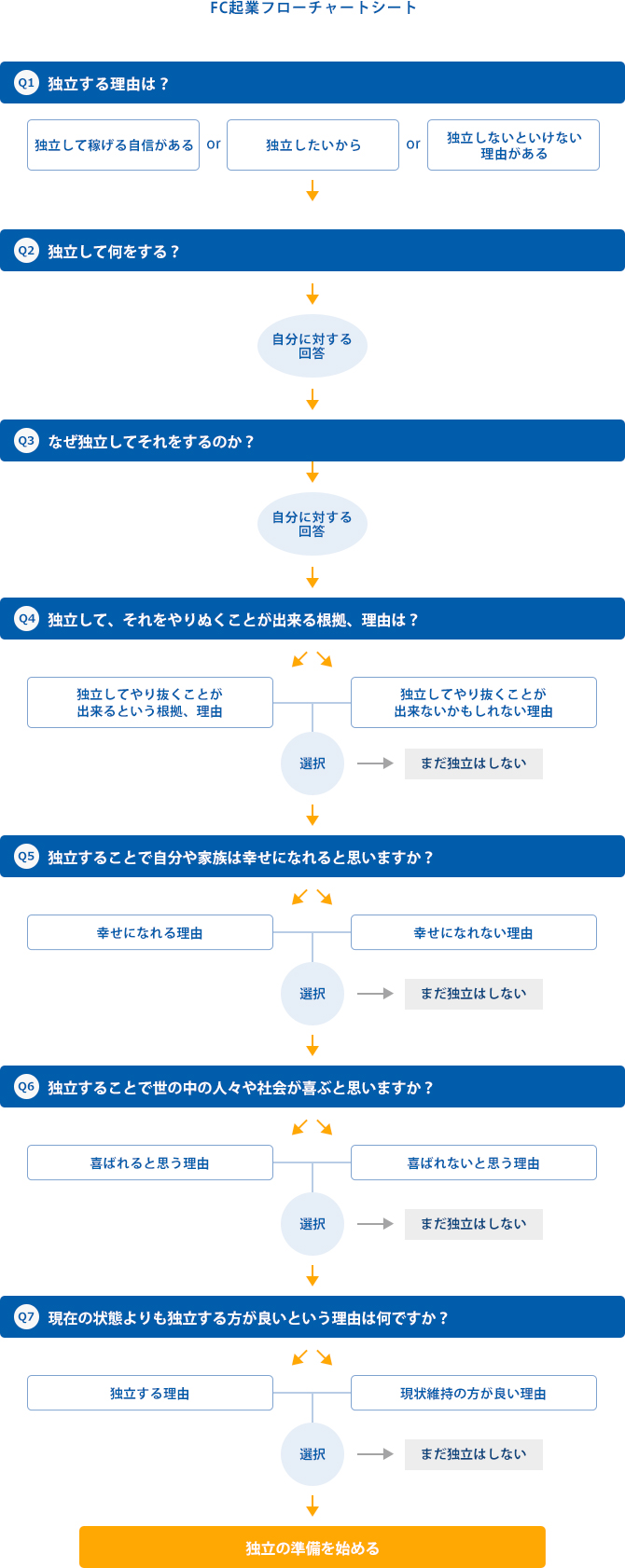

自己診断:ライフプラン×起業動機×リスク許容度

ここは背伸びせず、等身大でいきます。見るのは「お金」「時間」「性格」の3つだけ。シンプルにいきましょう。

お金は、家計の実際の支出と貯蓄、ローンの有無を書き出します。できれば生活費の半年分を“別腹”で確保。心の余裕がぜんぜん違います。

時間は、開業直後に自分が現場へどのくらい入れるかをイメージします。最初は思った以上に現場に入ります。体力と家族の理解、ここが支えです。

性格は、採用や育成が好きか、数字を見るのが苦じゃないか、クレーム対応はどうか。苦手があっても大丈夫。本部の支援や外部の力で補えるなら選択肢になります。どうしても補えない“致命的な苦手”だけを、やめる基準にしておきましょう。

事業選定の軸づくり

資料をたくさん集める前に、“選ぶ軸”をサクッと決めておきましょう。軸があると、うまい話に流されにくくなります。

収益モデルは安定しているか。季節や天気の影響は強いか。価格を動かしやすいか。ここを見ておくと、手元に残るお金のイメージが持てます。ロイヤリティ(本部へ払う対価)の方式も大切です。売上に連動か、毎月定額か、粗利に連動か。方式の違いで、同じ売上でも利益が変わります。

再現性は、誰がやっても似た結果になりやすい仕組みがあるかどうか。マニュアル、研修、発注・在庫の流れ、仕入れの一本化。ここが整っていると、初めてでも安心です。

人材への依存度はどうでしょう。採用が難しい職種か、教育にどれくらい時間がかかるか。人件費の比率が高い業態ほど、人の定着が利益に直結します。本部の採用支援や教育カリキュラム、遠慮なく聞いて確かめましょう。

立地への依存度も見ておきます。駅前一等地でないとダメなのか、住宅地や郊外でも回るのか。宅配やサブスクが使えるなら、立地の幅が広がって安心感が増します。

許認可は地域で差が出ます。保健所や消防の手続き、必要な資格者の配置など。わからないことは「わからない」でOK。素直に本部や自治体に確認していきましょう。

資金計画の基礎:初期投資と運転資金

お金の話、ここで一度整理しましょう。ポイントは「一度きりの費用」と「毎月の運営を支えるお金」に分けることです。

一度きりの費用(初期投資)は、加盟金や保証金、内装・設備、看板、システム、開店前の人件費、研修費、細かな備品など。名称は本部ごとに違うので、内訳と税込・税抜を必ず確認しましょう。

毎月の運営を支えるお金(運転資金)は、黒字化までの赤字や入金のタイムラグを埋めます。目安は、家賃や基本給など“売上ゼロでも出ていく費用(固定費)”の3〜6か月分。ここに余裕があると、判断が落ち着きます。

自己資金の割合に“正解”はありません。業態、地域によって変わります。特定の数字に縛られず、複数の金融機関で率直にヒアリングしてみましょう。金利や期間も同じです。断定はせず、その時の最適解を取りに行きましょう。

返済計画は、「事業が生むお金で無理なく返せるか」を示せばOK。そこで役立つのがDSCR(返済余裕倍率)です。意味は「返済に回せるお金 ÷ 毎月の返済額」。1を超えたら返済可能、1.5以上だと安心、くらいの感覚で十分です(厳密な式は金融機関で少し変わります)。

月次シミュレーション:損益分岐点と返済可能性

難しいソフトは不要です。A4一枚の“月次PL(損益表)”を作ってみましょう。売上→原価→人件費→家賃→水道光熱→ロイヤリティ→広告分担金→その他経費。順に並べるだけで、数字の会話が驚くほど進みます。

ここで2つだけ用語をご説明します。

損益分岐点売上=赤字と黒字の境目の売上。考え方は「固定費を、売上から残る利益(限界利益)でまかなえるライン」。

感度分析=売上や費用が少し動いたとき、利益がどれだけ動くかの“予行演習”。

流れをつかむため、仮の数字でイメージしましょう。月の売上300万円、原価30%、人件費25%、家賃30万円、水道光熱15万円、ロイヤリティ5%、広告分担金2%、その他15万円。営業利益は54万円。返済20万円なら、ゆとりがあります。では売上が10%下がったら? 270万円だと営業利益は約35万円。まだ返せますが、余裕は薄くなります。こうして“揺れ幅”を事前に見ておくと、開業後に慌てません。

損益分岐点も出しておきましょう。固定費が150万円、変動費率(原価+売上連動の費用)が37%なら、限界利益率は63%。150万円 ÷ 0.63 ≒ 約238万円。月30日なら1日あたり約7.9万円。毎日の目標がパッと見えるようになります。

本部の見極め方:情報開示書面とFC契約書の必須チェック

ここは“自分を守るステップ”です。情報開示書面が薄い、本部の説明が曖昧――そんなときは黄色信号。遠慮なく質問していきましょう。

契約書は長くて大変。ですが、見るコツを押さえれば怖くありません。

ロイヤリティの算定方法(売上連動・定額・粗利連動)で負担が変わります。売上の定義にクーポンや宅配手数料は含むのか、ここは早めに確認。

広告分担金は、本部の全国広告と各店の販促の“境界線”をはっきりさせましょう。見直しルールも一緒に。

テリトリー(出店範囲)は、自店のすぐそばに同ブランドが来ないかを決める大事な項目です。オンラインや宅配の扱いもセットで確認。

契約期間と更新、途中でやめる場合の取り決めも要チェック。更新料、解約の条件、違約金、退去時の原状回復の範囲、看板や機器の撤去費の負担先まで、スッキリさせましょう。

仕入れ先の指定があるなら、価格の妥当性や代替不可の品目、物流トラブル時の対応も聞いておくと安心です。

教育・サポートは、研修の時間、オープン支援、定期フォロー、売上不振時の“実際のテコ入れ事例”まで見せてもらいましょう。

口頭の約束は期待しすぎず、必ず文書に。メールで履歴を残しておく。これだけで、後のモヤモヤがかなり減ります。

現場での“再現性”検証

各種資料も大事。でも、やっぱり現場が一番の教科書です。黒字店だけでなく、伸び悩み店にもお願いして見学やヒアリングをさせてもらいましょう。

聞きたいのは「事実」と「数字」。開業からの売上の流れ、平均客単価、ピーク時間、採用人数と離職の理由、追加投資、原価の上がり下がり、値上げのしやすさ。本部サポートの実感も“温度感”で聞くとリアルです。数字がもらえないときは、そのこと自体を情報として受け止めればOKです。

体験入店ができるならベスト。未経験でもマニュアルどおりに回せるか。レジや端末、在庫・発注、清掃までが一つの流れでつながっているか。店長不在の時間帯でも無理なく運営できるか。ここに“再現性の核”があります。

物件と商圏:数字で選ぶ

良い本部でも、立地が合わなければ苦戦します。だから、ここは“数字で落ち着いて”。一次商圏(徒歩など近距離)と二次商圏(車・自転車など広め)のイメージを持って、平日と休日、昼と夜、晴れと雨で街の顔を見に行きましょう。

視認性、導線、駐車のしやすさ、競合の距離感。地図で仮説、現地で確認。これがコツです。家賃は売上とのバランスで判断します。業態によって良い比率は変わるので、本部が持つ“目安の根拠”を聞かせてもらいましょう。共益費、看板使用料、保証会社の費用、更新時の賃料見直しなど、付随費用も忘れずに合算です。

物件を比べるときは、同じものさしで。間口、天井高、柱の位置、バックヤード、排水・電気容量、ダクト可否。居抜きは工期・コストで助かりますが、レイアウトの自由度が下がることも。退去時の原状回復条件は最初に確認して、将来の“びっくり出費”を避けましょう。

開業90日ロードマップ

開業準備は「お金・人・場所」の三本柱を同時に少しずつ進めると、スムーズに進められます。ここでは“今日から90日”をイメージしながら、週ごとの動きを描いていきます。完璧でなくて大丈夫。目安として使ってください。

Day 1〜14:設計図をつくる時期です。

本部とのヒアリングを深め、情報開示書面と契約書のポイントをもう一度チェックします。資金は金融機関へ早めに事前相談。ここで「自己資金はどのくらい用意すると良いか」「どんな資料が必要か」を聞いておくと、後がスムーズです。並行して、商圏の一次調査と物件の仮押さえ候補をいくつか作っておきます。

Day 15〜30:意思決定のコアを固めます。

候補物件を絞り、現地チェックを昼・夜・休日で繰り返します。既存オーナーへのヒアリングはこの時期がベスト。採用計画のたたき台(何名・どの役割・いつから必要か)を作り、求人媒体や紹介会社に事前相談します。融資は必要書類の収集を開始。粗い月次PLとキャッシュフローの見取り図を作り、本部にも共有して“数字の温度感”を合わせておきます。

Day 31〜45:契約と資金の山場です。

物件の基本条件がまとまったら、本部とのFC契約を進めます。契約前に気になる条項があれば、ここで解消してから署名へ。融資は本申込に入り、資金の着金タイミングを逆算して工事や仕入れのスケジュールを組みます。店舗のレイアウト設計と見積のすり合わせもこの時期。POSや決済端末、通信回線など“後回しにすると詰まるもの”を先に押さえておくのがコツです。

Day 46〜60:採用と内装が動き始めます。

求人を本格稼働。面接の流れ、評価の観点、初日の研修内容を紙1枚にまとめておくと、ブレません。工事は着工前の最終確認を丁寧に。看板・照明・導線は“通行人の目線”で現地確認を入れると効果が上がります。メニューや価格表、チラシの草案、SNSのアカウント開設も並行で進めましょう。

Day 61〜75:オペレーションの“型”を作ります。

本部研修に参加し、現場の流れを身体で覚えます。マニュアルに自分の言葉のメモを足し、スタッフが読んでも迷わない形に整えます。発注・在庫・清掃・レジ締めのチェックリストをA4で作成。プレオープンの日取りもここで決めて、友人・家族・近隣向けの招待案内を出しておきます。

Day 76〜90:プレオープン→グランドオープン。

プレオープンは“練習試合”です。席数や受付を少し絞り、動線とオペレーションを確認します。うまくいかなかった点はその日のうちに修正。グランドオープンでは、初週の販促にすべてを合わせます。日末のミニ振り返り(客数・客単価・人件費・クレーム・学び)を5分でやり、翌日の改善に回す。ここまで来たら、あとは走りながら整えるだけです。

リスク管理と撤退ライン

リスク管理は“怖がるため”ではなく“慌てないため”にやります。まずは早期に気づくための体温計と思いましょう。

体温計はシンプルでOKです。

毎日の客数・客単価・売上、週の人件費率、原価率、クレーム件数。これだけで十分に異変をキャッチできます。業態ごとの“良い数値”は本部が持っていることが多いので、目安の根拠を教えてもらい、店の実情に合わせて微調整します。

撤退ラインは“冷静な自分”が先に決めておきます。

感情でズルズル続けるのが一番つらいです。たとえば「3か月移動平均で売上が基準を下回り、かつ手元資金が固定費の○か月分を下回ったら撤退を検討」など、複数条件の組み合わせで決めます。数値の中身は業態や契約で変わります。ここも断定はしませんが、事前に文書で決めることだけは強くおすすめします。撤退のときに必要な手続き(原状回復、契約上の費用、従業員のケア、在庫の処理)は、契約書と本部のルールで確認しておきましょう。

“守りの備え”も一緒に。

事故・災害・情報漏えい・レジの不具合など、起きてほしくないことはゼロにできません。保険、本部のトラブル時サポート、データのバックアップ、レジの予備運用(手書き伝票の置き場まで決めておく)など、できる範囲で準備しておくと、いざという時に落ち着けます。

まとめ

フランチャイズ起業は、気合いより“段取り”です。数字で現実をつかみ、契約で身を守り、現場で確かめる。この3つをそろえれば、迷子になりません。大きな夢はそのままに、やることは小さく、今日できる一歩から始めましょう。

たとえばA4一枚の月次PLをつくる、家族と15分ミーティングをする、気になる本部に3つだけ質問を送ってみる。これだけでも景色が変わります。

不安は悪者ではありません。準備が足りない場所を教えてくれるサインです。売上が揺れても、損益分岐点と感度分析があれば慌てません。契約のツボを押さえていれば、思わぬ出費にも備えられます。現場で“再現性”を確かめておけば、人が入れ替わってもお店は回ります。だから大丈夫。コツコツ整えれば、成功確度はちゃんと上がっていきます。

このメディアは「資料請求で終わり」にしません。加盟者の成功まで並走するのがコンセプトです。迷ったら、本文のチェックポイントに戻って、一つずつ確認しましょう。完璧を目指さなくて大丈夫。7割で動いて、翌日に3割を整える。その繰り返しが、開業後の強さになります。

さあ、数字・契約・現場の順で、今日の一歩を決めましょう。

小さく始めて、着実に前へ。

応援しています。